.wildcat

Time is on our side

Corona, Arbeitslosigkeit und Polizeigewalt

»Ich bin 57 Jahre alt«, sagt PJ, »und ich habe das jetzt schon viel zu oft erlebt. Das Amerika, das ich kenne, ist ein Hohn.« Er höre nach einem Polizistenmord an einem Schwarzen von den Politikern immer die gleichen Phrasen: Es brauche besser trainierte Polizisten. Und dann ruft er: »Verdammt, ihr hattet 400 Jahre lang Training, wie viele Jahre braucht ihr denn noch?«2

Die Corona-Epidemie, auf die das Gesundheitssystem nicht vorbereitet war, und die gigantisch hohe Arbeitslosigkeit im Shutdown trafen besonders stark arme AfroamerikanerInnen. Und dann kam am 26. Mai der Polizeimord an dem 46-jährigen George Floyd in Minneapolis. Millionen sahen das Video, das eine 17-Jährige gefilmt hatte. Wie der Bulle ihn mehr als acht Minuten lang erstickte. Bei ersten spontanen Demos wurde das Polizeirevier belagert und angezündet, Geschäfte geplündert. Sehr schnell breiteten sich die Proteste auf die Inner Cities der ganzen USA aus (New York, Atlanta, Washington, Denver, Houston, Milwaukee, Wisconsin, Detroit, Dallas, Louisville, Portland, Las Vegas … 60 000 Leute in Detroit usw.). Aktionen in 500 Städten in allen Bundesstaaten – das gab es noch nie. Und es war noch weniger als 2014, nach dem Polizeimord an Michael Brown in Ferguson, eine rein »schwarze« Mobilisierung. Schwarze, Weiße, Latin@s sind gemeinsam auf den Straßen. Es sind keine »Rassenunruhen«, es ist eine soziale Bewegung, die die jetzigen Zustände abschaffen will – auch wenn das vielen der Protestierenden nicht bewusst ist. Hier bricht gerade eine wirtschaftliche und politische Ideologie zusammen. Es gibt nichts mehr zu reden. »Wir sind müde« war ein oft zu sehendes Plakat. Nach fünf Tagen Riots und Plünderungen mit mehreren Todesopfern wurden ab dem 31. Mai in 40 US-Städten Ausgangssperren verhängt sowie das Militär in Form der Nationalgarde eingesetzt.

George Floyd hatte im Shutdown den Job verloren; eine Corona-Infektion überstanden. In der Vergangenheit Basketballer und Rapper in Houston; Verurteilungen wegen Drogendelikten, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Raub. Mehrere Knastaufenthalte. Dann in Minneapolis Jobs als Fahrer und Türsteher. Makaber: Floyd und sein Mörder arbeiteten als Security im selben Nachtclub. Es ist unklar, ob sie sich kannten.1

19 Prozent der EinwohnerInnen von Minneapolis sind AfroamerikanerInnen. In den letzten zehn Jahren waren 60 Prozent der Menschen, die in der Stadt durch Schüsse der Polizei starben, Schwarze. Die Wut hat sich schon lange aufgestaut und bricht sich Bahn.

Trump kennt nur die Sprache des Bürgerkriegs. Als DemonstrantInnen das Weiße Haus belagerten, brachten ihn seine Sicherheitskräfte in den Bunker. Von dort re-tweetete er: »Nur ein toter Demokrat ist ein guter Demokrat!«3

Während der Trump-Jahre hat es vergleichsweise wenige Straßenproteste gegeben. Jetzt gehen die Bullen zum Teil sehr hart vor, greifen gezielt Journalisten an, traktieren sie mit Pfefferspray und Gummigeschossen. Knapp 70 000 Nationalgardisten werden eingesetzt.

Aber eine rein polizeilich-militärische Lösung kommt nicht durch. Zu heftig sind die Aufstände, zu breit die Solidarisierung. Seit 2014 sind Netzwerke entstanden, die heute Demos im ganzen Land koordinieren können. Die liberalen Medien stellen die Proteste als vorwiegend friedlich dar – zu groß ist die Befürchtung, Trump könne als Law-and-Order-Mann die Wahlen gewinnen – wie Nixon 1968. Doch Ende Mai/Anfang Juni 2020 waren mehr Leute auf den Straßen als damals in den Holy Week Riots 1968 nach der Ermordung von Martin Luther King Jr.4

Der Bulle, der George Floyd getötet hat, wurde entlassen, kam in den Knast und steht jetzt unter Mordanklage, seine Kollegen als Mittäter. Ohne den öffentlichen Aufschrei wäre wahrscheinlich keiner angeklagt worden. Wie bei den Corona-Toten machte man bei Floyds Obduktion zunächst »Vorerkrankungen verantwortlich: Diabetes, Bluthochdruck und Asthma.

Die Mobilisierung wurde sehr schnell international. Am 6. Juni demonstrierten in den USA Millionen; allein in der BRD 200 000 Menschen.

Diskriminierte Minderheiten in der ganzen Welt fühlen sich ermutigt, für ihre eigenen Forderungen auf die Straße zu gehen.

Eine historische Zäsur gibt es jetzt schon: Im Tages-Rhythmus fallen nicht nur seit langem verhasste Denkmäler, auch Mississippi will endlich die Konföderierten-Symbole aus seiner Flagge nehmen. Woodrow Wilson, Friedensnobelpreisträger und Verfechter des »Selbstbestimmungsrechts der Völker«, wird als krasser Reaktionär entlarvt, der die Rassentrennung in der US-Armee eingeführt hat und keine schwarzen Bewerber an seiner Uni in Princeton wollte – zur Erhaltung des »Rassenfriedens«. Veränderungen, die vor drei Monaten noch undenkbar schienen und am Selbstverständnis der amerikanischen Gesellschaft rütteln – aber auch nichts kosten. Bleibt es dabei oder ist diesmal mehr drin?

1992 die L.A. Riots, 2014 Ferguson, dazwischen immer wieder Knastaufstände. Sie haben Spuren hinterlassen, aber nicht zu grundlegenden Veränderungen geführt. Dazu haben wir viele Artikel in der Wildcat geschrieben. Diesmal ist alles anders, aber um auszuloten, welche Potentiale die jetzige Bewegung enthält, müssen wir uns mit der neueren Debatte in den USA auseinandersetzen. Zumal uns schwarze GenossInnen von dort sagen, ihr größtes politisches Problem sei die schwarze Mittelklasse, zu der auch die Führung von Black Lives Matter gehört. Sie kanalisieren die Bewegung in Richtung Demokratische Partei. Deshalb werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Geschichte von Riots, Repression und Sozialpolitik, um dann auf die heutigen Fragen zu kommen.

Black Exceptionalism?

In Wildcat 104 haben wir über die Race Riots im Red Summer 1919 geschrieben.5 In 30 US-Städten veranstalteten Weiße tödliche Hetzjagden auf schwarze Arbeiter im Norden oder Baumwollpächter im Süden. Hintergrund waren verlorene Streiks bzw. Organisierungsversuche schwarzer Pächter. Damals waren schon viele Schwarze aus dem Süden in den Norden gewandert, wo sie sich ein besseres Leben ohne Rassentrennung und Lynchmorde erhofften. In besser bezahlte Industriejobs kamen sie fast nur als Streikbrecher – weshalb »Schwarzer« mancherorts als Synonym für Streikbrecher verwendet wurde. Die Unternehmer taten alles, um bei gemeinsamen Streikaktionen den Rassenhass zu schüren.6

Daraus entwickelte sich ein neuer »schwarzer« Aktivismus mit Selbstverteidigungsgruppen und dem Kampf für Bürgerrechte. Es entstanden Vorstellungen einer »schwarzen Revolution« und der klassenübergreifenden Organisierung »als Schwarze«. Diese Linie unterstützte auch die Kommunistische Internationale, die die Afroamerikaner als eigene »Nation« betrachtete.

Heutige Black Marxists wie Cedric Johnson kämpfen gegen die in der Bewegung vorherrschende Black-Power-Nostalgie an, die diese Geschichte so zusammenfasst: Egal wie sehr wir kämpften, uns Schwarzen ging es immer schlechter (»All our blood in vain«). Sobald man sich die Geschichte ansieht, hält die Behauptung nicht stand: Der New Deal von Roosevelt mit seinen Arbeitsprogrammen und später die Integration schwarzer Arbeiter in die Rüstungsindustrie (auf Druck der Bürgerrechtsbewegung) hat den Schwarzen unter dem Strich wirtschaftlich viel gebracht – damit widerspricht er einer »neuen Orthodoxie in der amerikanischen Linken«, die behauptet, die meisten New-Deal-Programme hätten Schwarze diskriminiert. Der Housing Act von Truman 1949 hat dann aber zur räumlichen Segregation geführt, weil Schwarze keine Chance auf Kredite hatten.

In den 1940er Jahren begann eine große Wanderungsbewegung vom Elend auf dem Land in die Städte; sehr viele Schwarze gingen in den Norden, wo sie auf Arbeit in den Industriezentren hofften. Sie beteiligten sich auch an Streiks und organisierten sich in Gewerkschaften. Als zuletzt Eingestellte verloren viele von ihnen in der Rationalisierungswelle der 1950er Jahre ihren Job. In den 1960er Jahren begann der Wegzug der weißen, aber auch der schwarzen Mittelklasse aus den Stadtzentren; zurück blieben die Armen in zum Teil entsetzlichen Wohnverhältnissen.

In Detroit war noch 1967 die Mehrheit der Autoarbeiter schwarz, aber insgesamt bereits 25 bis 30 Prozent der jungen Schwarzen zwischen 18 und 24 arbeitslos. Viele sahen überhaupt keine Möglichkeit, da wieder herauszukommen – sie waren wütend, gelangweilt und frustriert, das verstärkte ihre Militanz. Zur Bürgerrechtsbewegung hatten sie wenig Bezug. Ihre Wut richteten sie gegen die einzige Weißen im Viertel: Ladenbesitzer und Polizisten.

In den heißen Sommern 1964 und 1965 brannten tagelang die Ghettos von Washington, Harlem, Watts/L.A., Chicago, Cleveland, Baltimore und Detroit – die Nachrichten sprachen von »Rassenunruhen«. Sie wurden von Polizei und Nationalgarde niedergeschlagen und forderten viele Todesopfer. 1966 wurde die Black Panther Party gegründet, die versuchte, in den schwarzen Communities durch eine disziplinierte und bewaffnete Organisation Selbstbewusstsein zu schaffen, flankiert von einem Bildungs- und Ernährungsprogramm. Ihre Führungskader wurden vom FBI liquidiert – v. a. diejenigen, die auf einen gemeinsamen Kampf der amerikanischen Arbeiterklasse setzten. Die Reste drifteten in schwarzen Nationalismus ab.

Der Civil Rights Act – eine verhängnisvolle Wende

1964 hatte die Bürgerrechtsbewegung ein wichtiges Ziel erreicht: Der Civil Rights Act und damit die Aufhebung der Rassentrennung wurde mit großer Mehrheit im Kongress verabschiedet. Dagegen stimmten jedoch die Abgeordneten der Demokratischen Partei aus den Südstaaten. Sie war traditionell von den armen Weißen im Süden gewählt worden, die sich in ihrer Angst vor dem Abstieg lieber an ihre vermeintlichen Privilegien klammerten. In der Folge gingen alle Bundesstaaten des Deep South an die Republikaner.

Die verordnete Vermischung (weiße Kinder wurden mit Bussen in schwarze Schulen gebracht usw.) führte zu Widerstand der Weißen (Ku-Klux-Klan!); Wohnviertel, Schulen, Kirchen blieben faktisch segregiert – teilweise bis heute.

Präsident Lyndon B. Johnsons Antwort auf die großen Klassengegensätze und die Verelendung war sein Great-Society-Programm (1964) im Rahmen seines »Kriegs gegen die Armut«. Es könnte als Fortsetzung des New Deal gesehen werden, aber Johnsons Regierung entschied sich, die Armut explizit als Negro Problem anzugehen:

»Negro poverty is not white poverty. Many of its causes and many of its cures are the same. But there are differences – deep, corrosive, obstinate differences – radiating painful roots into the community and into the family, and the nature of the individual. These differences are not racial differences. They are solely and simply the consequence of ancient brutality, past injustice, and present prejudice.«*

Die vielen Programme gegen die Armut Mitte der 1960er Jahre waren in ihren sozialen Konsequenzen überschaubar, aber sie halfen durch die besondere Förderung afroamerikanischer Jugendlicher einer schwarzen Elite beim Aufstieg.

»Wie sich herausstellte, waren Black-Power-Militanz und die Management-Logik der Great Society symbiotisch«, schreibt Cedric Johnson. Er nennt das Elite Brokerage Dynamics: Eliten handeln im Hinterzimmer aus, wie es weitergehen soll. Black-Power-Führer gaben den Antikapitalismus zunehmend auf und erhielten das Versprechen politischer Autonomie, die ihren nationalistischen Ambitionen entsprach. Statt sozialdemokratische Umverteilungspolitik unterstützten sie Programme für »positive Diskriminierung«, die sich auf Fachleute aus der Mittelschicht konzentrierten und »schwarze Gesichter in hohen Positionen« sicherten. Afroamerikaner kamen ins Kabinett oder in den Obersten Gerichtshof. In diesen Ämtern stimmten sie später Gesetzen zu, von denen arme Schwarze massiv betroffen waren – sie wollten mit allen Mitteln die Straßenkriminalität stoppen, die die Communities zerstörte.

Die Bürgerrechtsbewegung hat zum Aufstieg einer neuen schwarzen Mittelklasse beigetragen, die nicht mehr zusammen mit den schwarzen ArbeiterInnen in den alten Innenstadtvierteln wohnt, sondern in den weißen Vorstädten. Während 1970 noch zwei Drittel der schwarzen Mittelschicht in überwiegend armen Innenstadtvierteln wohnten, lebt der gleiche Anteil heute in überwiegend weißen Vorstädten. Sie unterscheiden sich kulturell, wirtschaftlich und politisch zunehmend von den schwarzen Armen. Sie sind nicht mehr Teil ihrer »Community« – und sie sind bei Wahlen zum Rückgrat der Demokratischen Partei geworden. Auch wenn sie oft tiefreligiöse Konservative sind, die Homosexualität und Abtreibung ablehnen. Joe Biden konnte sich in den Vorwahlen nur deshalb gegen Bernie Sanders durchsetzen, weil er die Unterstützung durch diese schwarze WählerInnen hatte. Er ist sich dessen sehr sicher: »Ich sag‘ Ihnen was: Wenn Sie ein Problem haben, sich zu entscheiden, ob Sie für mich oder Trump sind, dann sind Sie nicht schwarz«, sagte Biden im Mai 2020, als ihn ein schwarzer Radioreporter interviewte und dabei die Demokratische Partei kritisierte.

Auf der anderen Seite wählen weiße Arbeiter die Unternehmerpartei der Republikaner. Sie sehen sich nicht mehr in erster Linie als »Arbeiter«, sondern als »Weiße« – auch wenn sie so arm sind, dass sie den Arzt nicht bezahlen können,. Die Hautfarbe wurde zum wichtigsten Kriterium für die Wahlentscheidung. »Je weniger Schwarze und Weiße durch Gesetze und Verordnungen voneinander getrennt waren, desto mehr polarisierten sie sich politisch.«7 Die Trennlinie in der Wahlurne verläuft nicht zwischen oben und unten, sondern zwischen Schwarz und Weiß.

Allerdings haben 2016 auch 1,6 Millionen AfroamerikanerInnen für Trump gestimmt, betont der einzige schwarze Republikaner im Senat Tim Scott. Er besitzt eine Versicherungsfirma, ist Finanzberater und Partner eines großen Immobilienmaklers.

Wegschließen und Polizei statt Sozialausgaben

Die linke Standard-Story sagt, die Masseninhaftierung sei ein System rassifizierter sozialer Kontrolle, mit dem republikanische Politiker mit Law and Order auf die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung antworteten – und die weiße Vorherrschaft verteidigten. Diese Erklärung ist zu einfach.

Die Art, wie die Bürgerrechtsbewegung Erfolg hatte, ging an der großen Mehrheit schwarzer ProletarierInnen vorbei. Aus der Konstellation Rechte Republikanischer und tiefe Rezession 1974/75 entstand eine Spirale, in der auch die folgenden demokratischen Regierungen die Repression verstärkten, ohne die sozialen Probleme zu bewältigen.

Seit den 60er Jahren gab es einen spürbaren Anstieg an Gewalttaten – Ausdruck von Verarmung und Perspektivlosigkeit. Die Statistik des FBI verzeichnet eine Verdopplung der Mordrate. Eigentumsdelikte verdreifachten und Gewaltdelikte verfünffachten sich. Die Gewalt geschah untereinander, Afroamerikaner waren überproportional häufig Täter und Opfer. In den 70er Jahren wurde Mord eine der Haupttodesursachen für junge schwarze Männer. Auf diesen Anstieg der Gewalt reagierte der Staat (bzw. die Bundesstaaten und Gemeinden) mit verstärkter Repression – darin waren sich alle einig: Demokraten und Republikaner, weiße und schwarze Mittelklasse.8

Der Republikaner Nixon gewann 1968 die Wahlen mit dem Versprechen, Law and Order durchzusetzen (und weil er Johnsons Friedensvertrag mit Nord-Vietnam sabotierte). 1973 verkündete Nixon in geschickter Analogie den »Krieg gegen die Drogen« (War on Poverty, War on Drugs). Dieser wurde vorwiegend mit Militarisierung der Polizei und hohen Haftstrafen geführt, die Sozialprogramme wurden zurückgefahren.

Parallel dazu wurden billige Drogen in die Ghettos gepumpt, was informelle Einkommensmöglichkeiten eröffnete und solidarische Strukturen zersetzte. Außerdem können Drogen immer zum Anlass genommen werden, um jemanden zu kontrollieren oder ohne Durchsuchungsbefehl in seine Wohnung einzudringen und zu verhaften.

1986 legte Reagan mit dem Anti-Drug Abuse Act nach, der Mindeststrafen für Drogenbesitz festlegte, einschließlich Marihuana: fünf Jahre für den Besitz von fünf Gramm Crack bzw. 500 Gramm Kokain. Dieses Missverhältnis von 1 : 100 richtete sich ganz klar gegen die BewohnerInnen der afroamerikanischen Viertel. (Es wurde 2010 auf 1 : 18 reduziert!) Von nun an stieg die Mordrate jedes Jahr um fünf Prozent und erreichte 1991 mit 9,8 Toten pro 100 000 Einwohner ihren Höhepunkt. Viele Opfer waren junge Afroamerikaner.9

Den größten Zuwachs in den Gefängnissen brachte allerdings Clintons Violent Crime Control and Law Enforcement Act von 1994, das umfangreichste Gesetzespaket zur Kriminalitätsbekämpfung in der US-Geschichte. Es enthält die verpflichtende Verhängung von lebenslanger Freiheitsstrafe für Wiederholungstäter nach der dritten Straftat (»three strikes«), die Möglichkeit der Todesstrafe für bestimmte Straftaten; es sah die Neueinstellung von 100 000 Polizisten und Milliarden-Investitionen in Gefängnisse vor. Und die »100-to-1 sentencing disparity,« die er noch in einer großen Rede kritisiert hatte, blieb!10

Das Gesetzespaket hatte massive Auswirkungen auf afroamerikanische Communities – das war den Beteiligten klar – und beschleunigte die Masseninhaftierung. Das Hauptgewicht liegt auf Bestrafung, nicht Rehabilitierung oder gar Prävention. Alle Probleme werden mit Polizeimethoden angegangen, Gelder für Bildungsprogramme in den Knästen gestrichen. Die »One strike, you‘re out«-Politik für Mieter von Sozialwohnungen ließ die Zahl von Zwangsräumungen ansteigen und erschwerte es Haftentlassenen, eine Wohnung zu finden.

Hinzu kam 1996 die Sozialhilfereform, die Sozialhilfebezug mit Arbeitspflicht verband.

In Hillarys Wahlkampf entschuldigte sich Bill Clinton »bei den tausenden von Menschen, die Jahrzehnte ihres Lebens« unter der Anwendung seiner Gesetze gelitten hatten. Hillary Clinton gab in ihrem Buhlen um schwarze Wählerstimmen zu, dass das Gesetz »zu weit« gegangen sei, und versprach, die Masseninhaftierung zu beenden und die Strafen für nicht gewalttätige Drogenkriminalität zu senken.

Trotzdem gingen Armut und Arbeitslosigkeit unter Schwarzen in den 1990er Jahren stark zurück, die Löhne schwarzer und weißer ArbeiterInnen näherten sich langsam wieder an. Diese Verbesserungen wurden durch die Rezession Anfang der 2000er Jahre kurzzeitig gestoppt, doch danach führte ein Boom bei der Vergabe von Subprime-Krediten – die Finanzindustrie umwarb arme AfroamerikanerInnen mit betrügerischen Immobilienkrediten – zu einer deutlichen Verringerung des Wohlstandsgefälles zwischen schwarzen und weißen Haushalten. Allerdings nur auf dem Papier; das Platzen der Immobilienblase 2007 und die langanhaltende Krise hat die schwarzen AmerikanerInnen am meisten getroffen. Weil sie die Kredite nicht zurückzahlen konnten, verloren viele ihr Haus. In den zwölf Jahren seit der Krise haben die Unterschiede in Reichtum, Armut und Arbeitslosigkeit wieder das Niveau von vor den 1990er Jahren erreicht oder übertroffen.11

Bis heute konzentriert sich ein hoher Anteil der schwarzen Bevölkerung in armen Vierteln mit einem hohen Risiko, arm, arbeitslos und inhaftiert zu werden. Auch Aufstiegswilligen fehlt oft das Geld für den Besuch eines »guten« College. Der Aufstiegsmythos, wonach alle, die nur wollen, sich auch hocharbeiten können, pathologisiert die Armen. Er ist ein Hauptfaktor des heutigen Rassismus.

Die Schwarzen mussten oft strategische Allianzen über die Klassengrenzen hinweg eingehen – die Führer dieser Bewegung kamen fast immer aus der schwarzen Elite. Heute machen Kinder von AktivistInnen der Bürgerrechtsbewegung Karriere im Race Management auf lokaler Ebene; Aktivismus ist eine berufliche Option geworden, ausgeübt in einer NGO – früher waren das ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die wachsende materielle Ungleichheit mit »institutionellem Rassimus« oder »weißer Vorherrschaft« zu erklären, verwechselt Ursache und Wirkung. Sklaverei bringt Rassismus hervor, nicht umgekehrt! Nachkommen von Sklaven haben kein Haus zu vererben. Bis in die 60er Jahre bekamen sie auch keinen Kredit, um sich eines zu kaufen. »Rassismus« und »weiße Vorherrschaft« erklären nicht, wie Dinge sich ereignen.

Das System der Masseninhaftierung

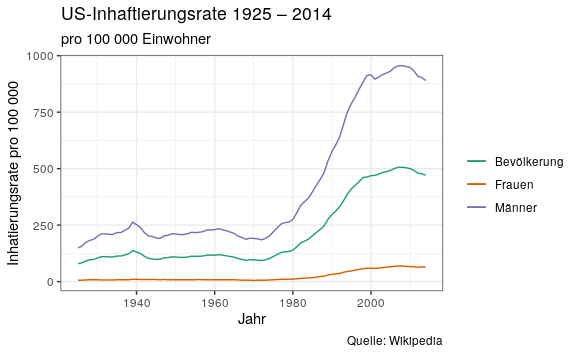

Zwischen 2000 und 2015 sank die Rate der schwarzen Inhaftierten um 24 Prozent, während die der weißen Männer leicht anstieg. Die Inhaftierung schwarzer Frauen ging um fast 50 Prozent zurück, während die weißer Frauen um 53 Prozent anstieg.

2020 stehen insgesamt fast sieben Millionen Menschen unter der Aufsicht von Justizbehörden – mehr als die Hälfte hat Bewährung, 800 000 sind bedingt entlassen. 2,12 Millionen sind inhaftiert – so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Strafen sind länger als anderswo.

Es sind aber nicht die friedlichen User, die die Knäste füllen. Meist geht es um Gewalttaten und oft um Eigentumsdelikte – häufig in Zusammenhang mit Drogen und Drogenhandel. Schwarze junge Männer aus armen Verhältnissen und mit weniger Bildung begehen mehr Gewalttaten als andere; junge Weiße und Latinos im Übrigen auch. Schwarze Männer landen fünfmal so häufig im Knast wie weiße Amerikaner. Doch das Risiko, in den Knast zu kommen, sinkt mit dem Bildungsabschluss.

Jedes Jahr werden in den USA 182 Milliarden Dollar für das Knastsystem ausgegeben, die Hälfte für die Löhne der Beschäftigten. Sie sind eine einflussreiche Lobby, die oft Reformen verhindert. An private Knastbetreiber gehen 3,9 Milliarden. Viele Gemeinden geben den größten Teil ihres Budgets für die Polizei aus. Die Cops kümmern sich um Drogies, Ausgerastete, Leute mit psychischen Problemen. Knast ist billiger als Sozialreformen. Viele werden für Jahrzehnte weggeschlossen – unter dem Vorwand des Schutzes der Bevölkerung, der absoluten Vorrang genießt vor Therapie oder Wiedereingliederung. Entlassene Strafgefangene verlieren auch häufig das Wahlrecht: Das betraf allein in Florida 2018 mehr als 1,4 Millionen Menschen.

Da in den USA Richter, Staatsanwälte, Sheriffs usw. gewählt werden und unter dem Druck ihrer lokalen Wählerschaft stehen, haben sie die Repression auch von sich aus verschärft. Denn im Gefolge der Maßnahmen von Nixon und Clinton hat sich in den USA eine starke Strömung des »tough on crime« entwickelt.

Neun Prozent der Inhaftierten sitzen in von Privatfirmen organisierten Knästen. Durch die Privatisierung wurde aus einem staatlichen Bestrafungssystem ein Business gemacht, von dem ganze Landstriche profitieren: Es bietet Jobs für die ansässige Bevölkerung und liefert billige Arbeitskräfte. Private Gefängnisbetreiber, die Waffenindustrie und Unternehmen und Behörden, die Knackies zu Stundenlöhnen im Cent-Bereich arbeiten lassen, haben ein Interesse daran, dass das System so bleibt wie es ist, – und die Knäste voll bleiben. Weitere Profiteure sind Bail Bond Companies, Kredithaie, die von den regelmäßig verhängten extrem hohen Kautionen leben. Außerdem Telefonfirmen, die teure Monopolverträge machen; Händler, die Waren in den Knast schicken … alles zu Lasten der Angehörigen. Der demokratisch regierte Bundesstaat Kalifornien hat 2018 Gefängnisinsassen bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt – für den gefährlichen Job gab es bis zu einem Dollar die Stunde und gestaffelte Straferlässe. Trump nahm das von Obama angekündigte Auslaufenlassen der Verträge mit privaten Gefängnisunternehmen wieder zurück.

Armut spielt eine zentrale Rolle bei der Masseninhaftierung. Arme sind überproportional im Knast. Das Justizsystem bestraft Armut – beginnend mit den hohen Kautionen (im Schnitt 10 000 Dollar bzw. acht Monatslöhne der typischen Angeklagten); sie sind deshalb häufiger in U-Haft, ihre Schulden erhöhen sich, die Jobchancen werden schlechter. Deshalb ist es kein Zufall, dass People of Color im Knastsystem stark überrepräsentiert sind. Ein Viertel aller Insassen in Staatsgefängnissen hat Bewährungsauflagen verletzt; viele haben Gerichtstermine verschlampt, Strafen nicht bezahlt usw. 12

Ist die Polizei reformierbar?

Das Risiko schwarzer Männer, bei Polizeikontrollen erschossen zu werden, ist größer als das weißer Männer. Dafür gibt es mehrere Erklärungen: Rassistische Einstellungen bei der Polizei; Hass auf Schwarze, die »keiner ordentlichen Arbeit nachgehen«; Polizisten haben Angst vor schwarzen Männern, weil sie denken, sie seien bewaffnet; Schwarze sind häufiger Straftäter und passen deshalb oft ins »Täterbild«. Wenn man auf der Ebene bleibt, sieht man die Lösung in besserer Polizeiausbildung, Awareness-Training zur Verhaltensänderung usw. Die Probleme liegen aber tiefer.

Der einzelne Bulle muss kein Rassist sein, Rassismus in den Apparaten funktioniert über konkrete Anreize, die Brutalität mehr begünstigen als Deeskalation, ein ganzes Bündel ökonomischer und politischer Anreize belohnt faktisch Gewalt. Die Karriere von Bullen hängt dran, dass sie viele Menschen verhaften; sie können das Vermögen mutmaßlicher Krimineller an sich nehmen (»civil forfeiture«). Schwarze Polizisten auch in Führungsfunktionen haben nichts am Verhalten gegenüber vermeintlichen Straftätern geändert. Im Gegenteil: Sie gehen häufig noch brutaler vor, weil sie sich profilieren müssen bzw. nicht zu milde gegenüber Schwarzen erscheinen wollen.

In Großstädten mit einem hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil gibt es heute schwarze Bürgermeister, Polizeichefs, Richter, Staatsanwälte. Sie haben wenig an den Problemen der schwarzen ProletarierInnen verändert. Denn wohlhabende Schwarze glauben genauso wie Weiße, dass die Täter es verdient haben.

Zwischen 2013 und 2019 töteten amerikanische Cops 7666 Menschen. Schwarze wurden zweieinhalbmal so häufig von Polizisten umgebracht wie Weiße. Ihr Bevölkerungsanteil lag bei knapp 13 Prozent. Schwarze sind also überproportional betroffen – aber sie sind nicht die Mehrheit der Opfer. Seit 2015 wurden 4728 Menschen in den USA von der Polizei getötet: 1252 waren schwarz, 877 Latinos, 2385 weiß und 214 Angehörige anderer Minderheiten.13

Während seit über 20 Jahren die Gewaltverbrechen zurückgehen, stiegen die Polizeimorde an – von drei Prozent an allen gewaltsam Gestorbenen 1992 auf über acht Prozent.

Einer der beiden häufigsten Anlässe ist die Verkehrskontrolle. Gerade die sogenannten »ökonomischen« Kontrollen (bei denen wegen der Erfolgschancen junge schwarze Männer deutlich »bevorzugt« werden) sind extrem angestiegen, weil sie den Kommunen Einnahmen bringen. Und viele Polizeireviere verlangen von ihren Cops eine bestimmte Anzahl von Strafzetteln – nur wer die erbringt, bekommt die gewünschten Überstunden. Diese Ausweitung der Kontrollen brachte auch junge Schwarze aus der Mittelschicht fühlbar öfter in Situationen, bei denen sie begründet befürchten mussten, bei falschem Verhalten erschossen zu werden.

Die Polizei ist in den USA in starkem Maße lokal organisiert, d. h. abhängig vom Bürgermeister und den politischen Kräften in der Stadt. Dies betrifft 800 000 PolizistInnen, 13,3 Prozent von ihnen sind AfroamerikanerInnen (etwas mehr als ihr Anteil an der Bevölkerung), nur zwölf Prozent sind Frauen. Sie sind gut bezahlte Beschäftigte der Gemeinde – bei einer Ausbildungsdauer von nur 16-20 Wochen. Viele waren vorher in der Armee und haben töten gelernt. Die Polizeigewerkschaften sorgen bis heute dafür, dass Dienstvergehen nicht in ein nationales Register aufgenommen und dann per Bundesgesetz geahndet werden könnten. Werden Polizisten trotzdem mal entlassen, müssen sie nur den Bundesstaat wechseln, um dort wieder in den Polizeidienst einzutreten. Die Bundespolizei beschäftigt nochmal 120 000 Personen.

Seit 1997 bekommen lokale Polizeidepartments umsonst Waffen aus dem Überschuss der Armee – Kriegswaffen eingeschlossen. Das Programm wurde unter Obama 2015 teilweise unterbrochen und 2017 unter Trump mit Volldampf wieder aufgenommen.14

Polarisierungen

Die USA sind eine zutiefst in Arm und Reich gespaltene Gesellschaft, in der aber ethnische Unterschiede als Trennungslinien fungieren. Die Polarisierung hat seit der letzten großen Krise zugenommen. Die gut bezahlten Arbeiterjobs gibt es nicht mehr. Armut ist zunehmend auch weiß. Der Rassismus in den Südstaaten richtet sich stärker gegen neue EinwanderInnen aus Asien und aus Lateinamerika.

Die 42 Millionen Schwarzen sind keine homogene Einheit mit gleichen Interessen. Der Reichtum der Schwarzen ist weitaus konzentrierter als der der Weißen, die Einkommensunterschiede zwischen oben und unten sind größer. Schwarze Rechtsanwälte, Dozenten, IT-Spezialisten usw. werden zwar auch wegen ihrer Hautfarbe häufiger kontrolliert (Racial Profiling), aber sie landen selten im Gefängnis. Und ihre ökonomische Situation ist eine völlig andere. Schwarze haben ein doppelt so hohes Risko, an Covid-19 zu sterben – das hat keine genetischen Ursachen, sondern strukturelle, sozioökomische: Der Anteil von Armen und Arbeitern ist bei AfroamerikanerInnen sehr hoch.15 Der Unterschied zwischen einem schwarzen Rechtsanwalt und einem schwarzen Müllkutscher wurde bei Covid zu einer Frage von Leben und Tod. Arbeits- und Lebensbedingungen und der Zugang zum Gesundheitssystem spielen die wesentliche Rolle.

Auch die Finanzierung des Schulsystems ist so angelegt, dass es keine Bildung für alle garantieren kann – Schulen werden zum großen Teil aus den Grundstückssteuern der Counties oder Gemeinden finanziert. Die Qualität des Schulbezirks ist ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Wohnorts. Wer in einem »guten« Schulbezirk wohnt, fürchtet bei einer Änderung dessen Grenzen zweifach bestraft zu werden: Die Kinder müssten dann vielleicht in eine »schlechtere« Schule wechseln. Zweitens könnte das Wohneigentum an Wert verlieren – was auch Leute ohne schulpflichtige Kinder interessiert.

Die Segregation in höheren Schulen wird heute über Aufnahmeprüfungen hergestellt, die nur mit viel Nachhilfeunterricht zu bestehen sind, oder die Kinder gehen gleich in »halb-öffentliche« Schulen, die sich ihre SchülerInnen aussuchen können. (Ähnlich wie Mittelschichtseltern in Berlin ihre Kinder nicht in Kiezschulen mit türkisch-arabischer Mehrheit schicken wollen – und sich noch in den 90er Jahren dafür eine falsche Meldeadresse besorgen mussten.)

2016 gab das Bundesappellationsgericht in Cincinnati (Ohio) mit einem Mehrheitsentscheid von zwei zu eins einer Sammelklage von Eltern recht, die das »Recht auf Bildung«, d. h. die Lese- und Schreibfähigkeit (»literacy«), eingeklagt hatten – zum ersten Mal in der US-Geschichte. Wie das Urteil umgesetzt wird, ist noch unklar. (Noch 1973 hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass die Verfassung dies nicht garantiere und die Diskriminierung der Betroffenen nicht systematisch sei.) Im Februar 2020 endete jedoch ein ähnlicher Rechtsstreit in Kalifornien mit einem Vergleich: Der Staat verpflichtete sich zur Zahlung von 55 Millionen Dollar an 75 Schulen in Notlage.

Was kann die Bewegung erreichen?

Die Zusammensetzung der Bewegung entspricht der sich ändernden Zusammensetzung der Bevölkerung. Auf den Straßen randalieren schwarze, braune und weiße Jugendliche, die aus der Arbeiterklasse kommen, nebeneinander. Sie wehren sich gegen Bullen, zünden Bullenreviere und Autos an. Sie haben keine »Forderungen« – sie beleidigen mit ihren Parolen nur die Bullen, drücken ihre Missachtung aus. In den ersten Tagen gab es auch zahlreiche Plünderungen – oft waren das die Leute, die vorher noch kniend gegen die Polizei demonstriert haben. Sie haben sich die Waren geholt, die sie sich sonst nicht leisten können – und oft direkt auf der Straße an andere verteilt. In New York sah man auch Gruppen schwarz gekleideter Jugendlicher, die systematisch den ausgestellten Reichtum in Manhattan geplündert haben, um ihn dann weiterzuverkaufen; bis die Polizeikräfte verdoppelt wurden und eine Ausgangssperre ab 20 Uhr verhängt wurde. Jetzt fehlte die Masse, in der sie sich bewegen konnten.

Nun entwickelte sich parallel zu den Demos eine illustre Protestfront: Kongressabgeordnete, die vorher »Medicare für alle« abgelehnt oder Härte gegen Straftäter gefordert hatten, knieten medienwirksam in afrikanischen Gewändern nieder. Walmart und Amazon verurteilten am Blackout Tuesday Polizeiexzesse; über dem Amazon-Hauptquartier in Seattle wehte die panafrikanische rot-schwarz-grüne Flagge; Jeff Bezos drückte seine Sympathie für die Proteste aus und spendete zehn Millionen Dollar an Social Justice Organizations, Warner, Sony und Walmart je 100 Millionen. Noch Wochen vorher hatten Amazon und andere Lieferfirmen Druck auf Arbeiter und AktivistInnen ausgeübt, die gegen nicht vorhandenen Seuchenschutz, Niedriglöhne, unzureichende Krankenversicherung usw. protestiert hatten. Nun nutzen sie Black Lives Matter als Aushängeschild – solange die nicht höheren Lohn, ausreichende Schutzkleidung und Lohnfortzahlung fordern.16

Nach jüngsten Umfragen ist Black Lives Matter zur Mehrheitsmeinung in den USA geworden. Die meisten regen sich über die Polizeimorde auf – aber sie wollen auch eine effektivere Polizei. In den letzten fünf Jahren hat die Zufriedenheit mit der Polizei bei allen ethnischen Gruppen zugenommen, AfroamerikanerInnen eingeschlossen (von 50 Prozent im Jahr 2015 auf 72 Prozent heute). Aber die Forderung »Defund the Police« wird zum ersten Mal ernsthaft und breit diskutiert. Solche Reformen ändern möglicherweise das Klima auf der Straße, aber wenig an den Ursachen der Armut.

Hier setzt die Kritik der »Black Marxists« ein

Cedric Johnson sagt, Black Lives Matter sei im Wesentlichen Ausdruck eines Racial Liberalism. Und damit kein Bollwerk gegen den Neoliberalismus, sondern der Schrei für die volle Anerkennung innerhalb des liberalen demokratischen Kapitalismus – und die herrschende Klasse stimmt zu. Sie ziehen einen Trennungsstrich zwischen den friedlichen Protestierenden und der Gewalt und Gesetzlosigkeit der Plünderer.

Stärker zugespitzt formuliert es Adolph Reed Jr.: »Antirassismus ist nicht eine andere Art von egalitärer Alternative zu Klassenpolitik, sondern ist selbst Klassenpolitik.«17

Die Panther können uns nicht retten

»Die Panther können uns jetzt nicht retten«, ist der Titel eines Aufsatzes von Cedric Johnson von 2017. Die Elite-orientierte, ethnische Black-Power-Politik negiere das revolutionäre Potential der Forderungen nach schwarzer Selbstbestimmung und sozialistischer Revolution in den 60er Jahren. Johnsons Fragestellung für heute: Wie können die Kämpfe über Demos hinausgehen und Macht erringen? »Die vorherrschende Nostalgie für die Black-Power-Militanz und die Fortsetzung ethnischer Politik, in deren Zentrum der Black Exceptionalism« [etwa: Sonderstellung der Schwarzen,] steht, blockiere diesen Weg. »Die Vorstellung von schwarzer ethnischer Politik … verwechselt rassische Identität mit politischer Interessengemeinschaft. Black Power und Black Lives Matter als politische Losungen wurzeln in … der Vorstellung, Afroamerikaner besäßen aufgrund der gemeinsamen Erfahrung von Rassismus auch eine gemeinsame Art, die Welt zu erfahren (›territorial ways of knowing the world‹) und daraus abgeleitete tiefe gemeinsame Interessen. Diese weithin geteilte Ansicht ist eine Mystifikation, die die unterschiedlichen und sich widersprechenden materiellen Interessen und ideologischen Positionen im heutigen schwarzen politischen Leben ignorieren.«

Die gegenwärtige Krise von Polizeigewalt und Knastsystem sei kein neues Jim-Crow-Regime20, sondern Kernmerkmal des aktuellen Kapitalismus, der den Sozialstaat der Nachkriegszeit demontiert hat. Die antirassistische Erzählung erkläre diese Krise nicht hinreichend. Er kritisiert Michelle Alexander, die mit ihrem Buch »The New Jim Crow« von 2010 tonangebend in der gegenwärtigen Debatte ist – auch in der deutschen Medienlandschaft. Johnson bezeichnet ihr Buch als »einen Versuch, einen ideologischen Glauben auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen einen anderen Ansatz erfordern. Die Ausweitung des Knastsystems und die Wende zu einem militärischen ›Hyper-policing‹ lassen sich nicht mit Rassismus erklären«.18

»Die Konzentration auf Rassendiskriminierung ermöglicht eine Allianz zwischen armen, mittleren und reichen Schwarzen.« Aber das Problem der »Identitätspolitik« sei, sich mit den Kämpfen der AfroamerikanerInnen zu identifizieren und dabei eine Wirtschaftspolitik zu unterstützen, die sich gegen die Interessen der Arbeiterklasse richtet. Sich mit der Hauptursache – sozialer Ungleichheit – zu beschäftigen, würde diese Koalition spalten – aber eine sehr viel breitere Klassenfront möglich machen.

Kämpfe gegen Polizeigewalt und den Knaststaat richten sich gegen die schlimmsten Auswüchse des Spätkapitalismus. Sie sind der Kampf der elendesten Teile der Arbeiterklasse ums Überleben unter brutalen Bedingungen. Diskurse über »schwarze Differenz«, sei es in Form des liberalen Kalten-Kriegs-Antirassismus, des Antikolonialismus oder in der aktuellen Black-Lives-Matter-Rhetorik, verhindern die Entwicklung einer Analyse, in der die städtischen schwarzen Armen nicht als abgetrennt und einzigartig, sondern als dramatische Manifestation der Prekarität des Lebens der Arbeiterklasse verstanden werden.

Die Hegemonie der Identitätspolitik habe die linke Praxis und Debatte auf mindestens drei Arten beschädigt: Erstens hat sie die Gedanken verwirrt, sodass viele heute denken, soziale Identität und politische Interessen seien dasselbe. Zweitens hat sie die Vorstellungen über Bündnispolitik verdreht, die nun nicht mehr auf gemeinsame Werte und Engagement setzt, sondern auf Identität. Drittens hatte die Praxis, SprecherInnen über ihre rassischen oder andere Identitäten zu autorisieren, korrumpierende Effekte auf linke politische Kämpfe. Das Ergebnis sei eine zerstörte Öffentlichkeit, in der jede Menge Tretminen eine aufrichtige Debatte verhindern.

Gut gebrüllt, Cedric! Leider sind seine eigenen politischen Vorschläge sehr altbacken: Arbeit in den Gewerkschaften, eigene lokale KandidatInnen bei Wahlen aufstellen, ansonsten »linke« demokratische KandidatInnen unterstützen usw.

Auch der Pastor und Bluesmusiker Reverend Sekou aus St. Louis, der schon in Ferguson und Charlotteville dabei war, ist sich sicher, dass diesmal viel mehr drin ist: »The empire is burning. An insurgency has mounted. And the resistance demands freedom fighters.«

Er fürchtet, dass Liberale, Neoliberale und Demokratische Partei den Wahlkampf nutzen werden, um zur »Einheit« (sprich: uniformity) unter dem Slogan #DefundThePolice aufzurufen – das werde die Radikalität der Forderung entschärfen. Noch gefährlicher sei die Umzingelung durch die Professional Organizing Class. Sie verstünden gar nicht, dass die Leute —»the black poor and working class« – (zu denen sie von oben herab sprechen) mit ihren Kämpfen überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen haben, dass heute über #DefundThePolice geredet werden kann.

Auch ein schwarzer Genosse in den USA antwortete auf unsere Frage: »Wie kann die jetzige Situation überwunden werden?« »Für uns ist die Mittelklasse-Haltung von Black Lives Matter eine riesige Hürde. Eigentlich können nur die schwarzen ArbeiterInnen, die sich nicht von der Mittelklasse blockieren lassen, das aufbrechen. Sie müssten einen Ausdruck finden, der klar ›schwarz‹ ist. Eine multinationale Bewegung, die Schwarze als ihre eigene erkennen. Während der Proteste nach Ferguson haben Fast-Food-ArbeiterInnen wild gestreikt, vielleicht geschieht so etwas wieder. Im Augenblick überdeckt das Spektakel von Polizeibrutalität und Protesten alles. Die aktuelle Bewegung hat keine größeren Ziele als die in der Vergangenheit, aber heute ist die Situation viel brüchiger, besonders ökonomisch… Das Coronavirus hat das den Leuten schnell gezeigt, und das arbeitet immer noch in ihrem Kopf. Die Proteste werden auch andere Dinge aufbrechen.«

Neben den vielen Protestaktionen geht verloren, dass sich zurzeit zehntausende Leute im aktiven Mietstreik befinden, weil sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können.

In Wildcat 102 stand im Artikel Rechte an der Regierung: »Es ist wichtig, die Funktion von Rassismus richtig zu fassen. Den weißen Arbeitern in den USA geht es schlechter als den weißen Arbeitern in einem Land ohne so starke rassistische Spaltungen. Im Vergleich zur BRD verdienen sie weniger, haben eine kürzere Lebenserwartung, sitzen deutlich häufiger im Knast usw. Rassismus privilegiert nicht einen Teil der Klasse gegenüber dem anderen, sozioökonomisch geht es beiden Teilen schlechter, aber die einen können sich ›kulturell‹ über die anderen erheben, können nach unten treten, um das eigene Elend zu vergessen.«

Die USA sind nicht mehr das Land, aus dem unsere Kumpels in den 60er/70er/80er Jahren entsetzt zurückkamen, wenn sie dort in einem Jahr als Austausch-Schüler den krassen Rassismus erlebt hatten. Trump kämpft gegen eine Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten viel progressiver geworden ist. An den Küsten und in den Großstädten, wo die allergrößte Mehrheit der US-Amerikaner wohnt, ist die Gesellschaft heute gemischt, es gibt schwarz-weiße Pärchen, in den McJobs stehen Weiße neben Schwarzen usw.

Im Frühjahr gab es in den USA etliche wilde Streiks einer multiethnisch zusammengesetzten Arbeiterklasse. In Krankenhäusern und Fleischfabriken haben »Weiße«, »Latin@s«, »Schwarze« gemeinsam gekämpft, in Lagern (zum Beispiel bei Amazon) und Fabriken haben sie sich gegen Unternehmer und Staat gewehrt, die die ArbeiterInnen hohen Risiken aussetzten. Manche konnten auch über Forderungen nach Schutzausrüstung hinausgehen – weil sie gebraucht wurden. Die Streiks kratzten auch an Trumps Wählerbasis: Während Weiße aus der Mittelklasse gegen den Lockdown demonstrierten, mussten sich auch weiße ArbeiterInnen fragen, ob sie auf dem Altar der Ökonomie geopfert werden wollen.

Wo bleiben die ArbeiterInnen, die ihren Job verloren haben? Früher oder später werden sie sich den Kämpfen anschließen! Denn der Moment ist nicht nur historisch aufgrund der Breite, der Massivität und der Zusammensetzung der Proteste – er ist auch insofern historisch, als die ökonomischen Folgen von Corona nun mit Wucht einsetzen.

In einem aktuellen Interview bezog sich Cedric Johnson darauf, dass viele sagen, der Moment sei historisch, weil gleichzeitig die Spanische Grippe von 1918, die Weltwirtschaftskrise von 1929 und der Karwochen-Aufstand nach dem Mord an Martin Luther King 1968 zusammenkommen. Er warnt davor, unsere heutigen Strategien aus diesen historischen Beispielen abzuleiten. Dabei könnten wir leicht das verpassen, was die aktuelle Situation so einzigartig macht.19

Stand: 28.06.2020

Fußnoten:

[1] Wikipedia, Stichwort Todesfall_George_Floyd (27.6.2020)

[2] Süddeutsche Zeitung,1. Juni 2020.

[3] Der Tweet ist ein Video von »Cowboys for Trump« aus New Mexico, in dem ein Republikaner seine Rede mit diesen Worten beginnt, um dann zu sagen, dass er das nicht im physischen, sondern im politischen Sinne meint. Trump hat das Video retweetet mit den Worten: »Thank you Cowboys. See you in New Mexico!«.

[4] Martin Luther King redete in Memphis während des Müllarbeiterstreiks. Am Tag nach seiner Rede wurde er erschossen. Danach kam es zu den Holy Week Riots: Aufständen in mehr als hundert Städten vor allem in den schwarzen Vierteln. Es gab etwa 40 Tote und Hunderte von Verletzten, Tausende wurden verhaftet. Die Innenstadt von Washington, D. C., wurde nahezu komplett zerstört. 1200 Gebäude standen in Flammen. In Chicago starben elf Menschen, 500 wurden verletzt und 2150 verhaftet – in Baltimore, Kansas City, Detroit, New York, überall bot sich das gleiche Bild. Es waren die größten Unruhen seit dem Bürgerkrieg 1861-1865.

[5] 1919: Red Summer, in: Wildcat 104, Winter 2019/2020.

[6] Als Trump kürzlich ausgerechnet in Tulsa/Oklahoma seine erste Wahlkampfveranstaltung abhielt, erinnerten die Medien an das Massaker vor genau 99 Jahren, bei dem 300 Menschen ums Leben kamen. Auslöser war wie so häufig das Gerücht, ein Schwarzer habe eine junge weiße Frau vergewaltigt. Tausende von Schwarzen bewaffneten sich (als ehemalige Kriegsteilnehmer besaßen sie Waffen), um Lynchjustiz zu verhindern, die Nationalgarde griff ein. Das prosperierende schwarze Wohn- und Geschäftsviertel Greenwood war am Ende komplett zerstört.

[7] Kerstin Kohlenberg, DIE ZEIT, 9.6.2020.

[8] John Clegg, Black representation after Ferguson, in: The Brooklyn Rail, 3.5.2016

[9] »Clinton crime bill: Why is it so controversial?«, BBC News Magazine, 18.04.2016

[10] »Bill Clinton's crime bill destroyed lives, and there's no point denying it«, The Guardian, 15.4.2016

[11] John Clegg, Black representation after Ferguson, a.a.O.

[12] Alle nur denkbaren Zahlen zur Masseninhaftierung findet man auf prisonpolicy.org. Außerdem: »It‘s Not Just the Drug War«, Interview mit Marie Gottschalk, Jacobin 3.5.2015

[13] Washington Post, 27.5.2020.

[14] Silvia Federici sagte 2014 in einem Interview: »Die Polizei behandelt die jungen Schwarzen wie feindliche Kämpfer: shoot first and ask later, genauso, wie sie es in den Vierteln im Irak lernen … Die Grenze zwischen Polizei und Armee verschwimmt immer mehr: dieselben Taktiken, dieselbe Ausbildung, dieselbe Bewaffnung.« (Wildcat 97)

[15] 25 Prozent der Corona-Toten sind AfroamerikanerInnen. Die Gründe dafür sind vor allem sozioökonomischer Natur. Mehr als ein Fünftel aller Schwarzen lebt in Armut. Das Haushaltsvermögen von Schwarzen ist wesentlich geringer als das von Weißen und auch Latin@s. Das führt dazu, dass sie öfter dazu gezwungen sind, mit mehreren Menschen auf kleinem Raum zu leben, was eine Verbreitung des Virus begünstigt. Eine weitere Folge des geringen sozioökonomischen Status ist ein schlechterer Zugang zum Gesundheitssystem. Schwarze leiden mithin öfter unter Vorerkrankungen – Diabetes, Übergewicht, Herzerkrankungen, Lungenprobleme –, die einen schweren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 zur Folge haben können.

Greg Millett, Sprecher der Stiftung für Aids-Forschung, die vor Kurzem eine Untersuchung zu diesem Problem durchgeführt hat, sagt, das habe keine genetischen Gründe, sondern strukturelle. Marcella Nunez Smith von der medizinischen Fakultät der Yale-Universität wird deutlicher: »Wir wissen, dass diese ethnischen Unterschiede bei Covid-19 das Resultat der Lage von vor der Pandemie sind. Sie sind eine Folge der strukturellen Diskriminierung, die den Zugang zu Gesundheit und Vermögen für Nicht-Weiße begrenzt hat.«

[16] Cedric Johnson, »The Triumph of Black Lives Matter and Neoliberal Redemption«, nonsite.org

[17] Adolph Reed Jr., »How Racial Disparity Does Not Help Make Sense of Patterns of Police Violence«, nonsite.org

[18] Cedric Johnson, »The Panthers can‘t save us now«, in: Catalyst, vol 1 No 1 spring 2017

ders.: »What Black Life Actually Looks Like<«, in: Jacobin 4.9.2019,

ders. »The Triumph of Black Lives Matter and Neoliberal Redemption«

[19] ders. »The Promise and Limits of Black Lives Matter – Interview mit Cedric Johnson«

[20] Unter Jim Crow Regime werden die Gesetze zur Rassentrennung zusammengefasst bzw. das ganze System zur Aufrechterhaltung einer Rassenhierarchie in der US-Gesellschaft.

[*] »Die Armut der Neger ist nicht wie die der Weißen. Zwar sind viele Ursachen und viele Lösungen gleich, aber es gibt auch Unterschiede – große, quälende, tiefsitzende Unterschiede, die schmerzliche Auswirkungen bis in die Communities und die Familien haben und auf den Charakter jedes Einzelnen. Diese Unterschiede sind nicht rassischer Natur. Sie sind schlicht und einfach die Folge jahrhundertelanger Gewalt, vergangener Ungerechtigkeit und gegenwärtiger Vorurteile.«